Si vous n’avez pas encore lu le premier article de cette chronique, je vous le recommande. Vous y découvrirez comment les pierres de couleur ont d’abord émergé dans l’histoire humaine, entre pigments, outils et premières offrandes minérales.

Dans les premières civilisations, la pierre colorée est précieuse non pas pour sa valeur, mais pour ce qu’elle représente : un lien entre la terre et l’invisible. Elle est souvent déposée dans les tombes, utilisée dans les rituels, portée comme talisman. Dans l’Antiquité, cette fascination se transforme en curiosité. On observe, on note, on transmet. Les premières tentatives de classification apparaissent. Ce sont les lapidaires, des ouvrages anciens qui recensent les pierres, leurs couleurs, leurs provenances, mais surtout les pouvoirs qu’on leur attribue. On y décrit la pierre comme un corps vivant, chargé d’énergie : elle soigne, protège, éclaire l’esprit selon sa nature, sa teinte, son origine géographique.

Le terme « lapidaire » désignera plus tard l’artisan qui façonne la pierre, mais à l’origine, il désigne surtout ces traités mi-scientifiques, mi-magiques, souvent copiés et enrichis au fil des siècles. C’est aussi dans ces textes qui naît l’idée d’une pierre associée à chaque apôtre, ou à chaque mois : les ancêtres des pierres de naissance. À cette époque, on monte les pierres encore brutes ou polies, rarement taillées. Le cabochon domine : il respecte la matière, l’arrondit sans la briser. Le bijou reste modeste, symbolique, parfois fonctionnel. Ce n’est pas encore l’éclat que l’on cherche : c’est la présence.

Avec le christianisme, la pierre se charge d’un rôle plus spirituel. Elle devient signe de foi, reflet d’une vertu céleste, prolongement du récit biblique.

On la retrouve dans les vitraux, les reliquaires, les objets liturgiques ou les habits religieux. Chaque pierre a sa fonction symbolique : la turquoise protège, le grenat purifie, l’émeraude guide. On lui prête des vertus morales, parfois médicales. On dit, par exemple, que l’améthyste protège de l’ivresse, une croyance qui lui a valu longtemps les faveurs des Hommes d’Église. La pierre devient rare, encadrée par une symbolique toujours plus forte. L’Église codifie son usage, l’intègre dans ses rituels et ses représentations. Elle appartient encore au sacré, à l’invisible, plus qu’à la vie quotidienne. L’orfèvrerie religieuse connaît un âge d’or, mais la pierre reste sobre, polie, non taillée : l’éclat importe peu, c’est la fonction spirituelle qui prime.

Ailleurs aussi, les pierres restent essentielles. Dans le monde islamique, elles ornent des objets de dévotion, des sceaux ou des talismans, certaines inscriptions religieuses sont gravées directement dans la gemme. Le judaïsme attribue depuis l’Antiquité une symbolique forte aux douze pierres du pectoral du grand prêtre, associées aux tribus d’Israël. Dans les traditions bouddhistes, certaines pierres sont portées comme amulettes, vectrices d’énergie ou de sagesse. Partout, elles conservent leur pouvoir de médiation entre le visible et l’invisible.

À partir du XVe siècle, un nouveau regard émerge. On interroge la nature, on s’émerveille de sa diversité. La pierre, jusque-là objet de foi, devient aussi objet de savoir.

Les gemmes intègrent les cabinets de curiosités, aux côtés de coquillages, fossiles et herbiers. Elles deviennent sujets d’étude, témoins d’un monde à explorer. On tente de comprendre leur formation, leur rareté. Les classifications deviennent plus rigoureuses, plus naturalistes. La taille reste rudimentaire, mais la pierre devient petit à petit objet de collection et de prestige. On commence à distinguer des provenances : l’Orient, l’Inde, l’Espagne, le Caucase. La géographie entre dans l’équation. C’est aussi à cette époque que le diamant attire peu à peu l’attention des souverains européens. Jusqu’ici réservé à l’Inde et peu connu en Europe, il fascine par sa dureté. Encore mat, peu travaillé, il est difficile à tailler. L’art lapidaire est en gestation, mais les pierres commencent à changer de statut.

Les grandes explorations bouleversent l’échiquier des pierres. Les routes commerciales s’élargissent, les gemmes venues de terres lointaines apparaissent dans les cours européennes : jade chinois, turquoise d’Iran, rubis orientaux, spinelles, topazes du Brésil… Le commerce des pierres se structure. On commence à parler de pierres d’Orient, de lapis des confins d’Asie, ou encore de grenats d’Espagne. Le lieu d’origine devient un critère de valeur, de distinction. Les gemmes ne sont plus seulement rares : elles sont exotiques, et donc prestigieuses.

Parmi les plus convoitées, on trouve les « rubis orientaux », terme qui désigne alors plusieurs pierres rouges visuellement proches : spinelles, grenats ou corindons (saphirs ou rubis). Ce n’est qu’au XIXe siècle, grâce à la minéralogie, que l’on comprend leurs différences. C’est ainsi que l’on découvre que le célèbre « Rubis du Prince Noir », qui orne la couronne britannique, est en réalité un spinelle. Le diamant, lui, devient doucement symbole de pouvoir. Toujours difficile à tailler, il est encore monté brut ou simplement poli. Mais sa symbolique, dureté et invincibilité, le rendent idéal pour incarner l’éternité ou la puissance.

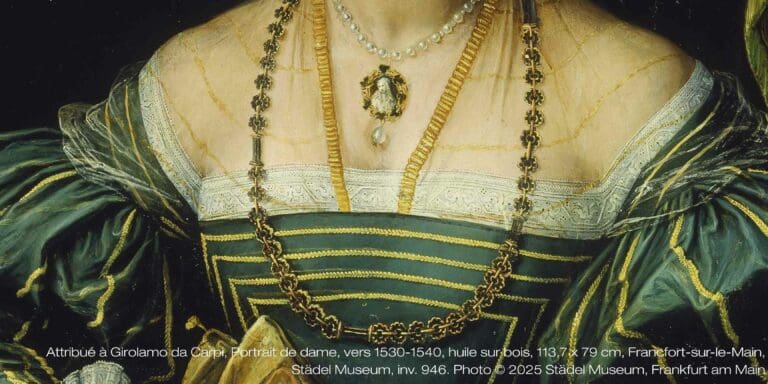

À la fin de la Renaissance, la magie des pierres s’efface doucement au profit de leur valeur esthétique. On les monte dans des bijoux plus élaborés, destinés à orner les élites. La pierre devient signe d’appartenance sociale, de richesse, tout en conservant, parfois, une part de mystère. Mais la taille reste sobre. L’éclat provient encore de la matière elle-même, pas encore du jeu de lumière qu’elle pourrait offrir. Il ne manque plus qu’une chose : que la main du lapidaire ose la révéler autrement.

La suite de l’histoire s’écrira au siècle suivant, lorsque les pierres apprendront à briller.

À partir du XVIIe siècle, un nouvel âge s’ouvre pour les pierres, celui des grandes découvertes, des gemmes légendaires et des premiers chefs-d’œuvre de la haute joaillerie. C’est ce chapitre, fait d’aventuriers, de souverains et d’éclats inédits, que nous explorerons dans le prochain article.

Alice.