Nous avons fait un voyage fascinant à travers les origines des pierres de couleur, des grottes préhistoriques aux trésors des pharaons. Dans le dernier article, nous avons exploré leur rôle à la Renaissance, en Inde ou encore dans les croyances spirituelles.

Aujourd’hui, c’est l’entrée dans une période plus moderne : celle où les diamants s’affirment, et où les pierres de couleur trouvent elles aussi leur place dans le langage précieux de la joaillerie.

On embarque au XVIIe siècle, direction l’Inde… et Versailles.

Jean-Baptiste Tavernier : l’aventurier des pierres

Vous n’avez peut-être jamais entendu son nom, et pourtant… Jean-Baptiste Tavernier est l’un des personnages clés de l’histoire de la joaillerie européenne. Au XVIIe siècle, ce marchand, explorateur et fin connaisseur des pierres, parcourt des milliers de kilomètres jusqu’en Inde, en Perse et en Asie centrale, à la recherche des plus beaux joyaux. Il rapporte à la cour de Louis XIV, entre autres, des diamants mythiques comme le célèbre Bleu de France, devenu plus tard le Hope Diamond*. Mais Tavernier ne s’est pas limité aux diamants : il a fait découvrir en Europe des spinelles, des saphirs et des émeraudes exceptionnels, issus notamment des légendaires mines de Golconde ou du Cachemire. Ses récits, publiés dans Les Six Voyages de Jean-Baptiste Tavernier, vont profondément transformer la perception des pierres précieuses en Occident.

*Un diamant brut de 112 carats est ramené par Tavernier depuis les mines de Golconde en Inde. Il fut vendu à Louis XIV, puis taillé à la cour de France pour devenir ce que l’on appelle alors, le Bleu de France, d’environ 69 carats. Après le vol des joyaux de la Couronne à la Révolution, il réapparaît en Angleterre au XIXe siècle, retaillé, probablement pour cacher son origine, pour devenir ce que nous connaissons aujourd’hui comme le Hope Diamond, d’environ 45,52 carats.

À la même époque, le cardinal Mazarin joue un rôle clé dans la diffusion et la valorisation des pierres précieuses en Europe. Premier ministre de Louis XIV et grand collectionneur de pierres précieuses. Fervent amateur de diamants, il a acquis, au fil de sa vie, une collection de gemmes exceptionnelles qu’il lègue à la Couronne de France à sa mort, en 1661. Ce legs constitue ce qu’on appellera les « diamants de Mazarin » : un ensemble de dix-huit diamants, taillés selon les standards les plus innovants de l’époque, et qui figureront parmi les premiers joyaux de la Couronne française.

Mazarin ne se contente pas d’accumuler : il comprend l’importance politique et symbolique des pierres. Pour lui, elles sont un instrument de pouvoir, de rayonnement et d’image royale. Cette vision aura une influence durable sur la manière dont la monarchie française envisage les joyaux, non plus seulement comme des objets de richesse, mais comme attributs diplomatiques et culturels.

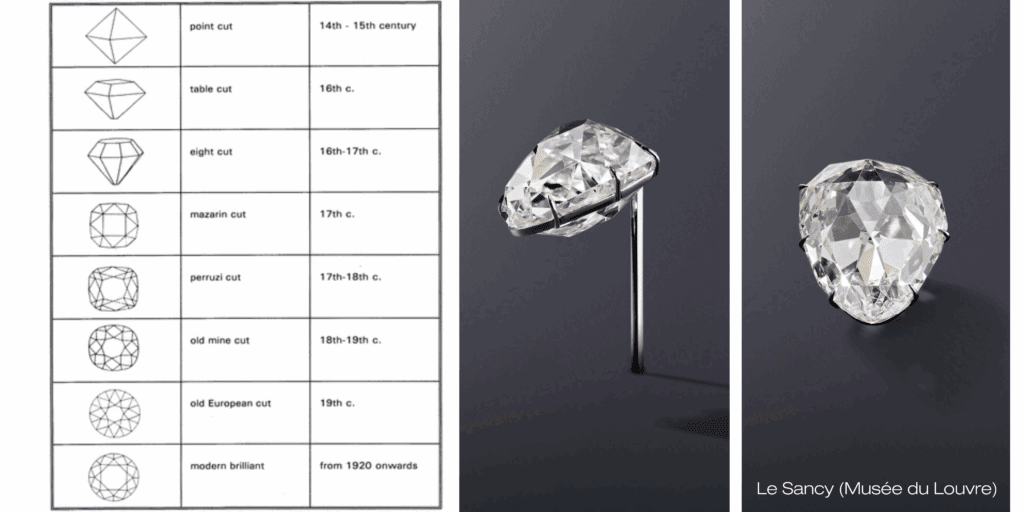

À cette époque, la taille des pierres évolue rapidement grâce au travail minutieux des lapidaires, ces artisans encore souvent anonymes, qui posent les bases des techniques modernes. Leur savoir-faire permet de révéler peu à peu la beauté et la lumière des gemmes, préparant le terrain pour les styles plus sophistiqués qui verront le jour aux siècles suivants.

Grâce à l’arrivée de ces nouvelles pierres, les joailliers européens vont se retrouver face à un nouveau défi : révéler toute leur beauté. C’est à cette époque qu’apparaissent les premières techniques de taille « brillante » et « ancienne » pour magnifier la couleur et la lumière des gemmes.

Une exemple emblématique : le Sancy, diamant de 55 carats à la forme poire asymétrique, taillé au XVIe siècle avec un facettage en étoiles. Cette pierre, presque incolore, marque un tournant dans la maîtrise du lapidaire.

Parallèlement, les échanges commerciaux plus fluides permettent l’arrivée de nouvelles pierres comme la tourmaline ou le péridot, auparavant peu connus en Europe. La gemmologie progresse, et la pierre devient non seulement une matière précieuse, mais une énigme à percer.

À la cour de Louis XIV, le bijou devient un instrument politique autant qu’esthétique. Le Roi-Soleil impose une joaillerie opulente, foisonnante, où les pierres colorées brillent autant que les ors. Une parure n’est plus seulement un signe de richesse : c’est une manière de se positionner dans la hiérarchie, d’affirmer sa légitimité. Les règnes suivants, ceux de Louis XV puis Louis XVI, prolongent cette tradition, même si les goûts évoluent vers plus de légèreté et de raffinement. La joaillerie continue d’incarner le pouvoir et le prestige, mais elle s’adapte aussi aux changements sociaux et culturels de la France au XVIIIe siècle. Toutefois, les tensions économiques et politiques s’accentuent, et ces années voient croître les critiques envers l’aristocratie et la monarchie. La Révolution française, en renversant ce système, bouleverse profondément le monde de la joaillerie. Le pillage et la dispersion des trésors royaux et aristocratiques entraînent la perte ou la mise en vente de nombreuses pièces prestigieuses.

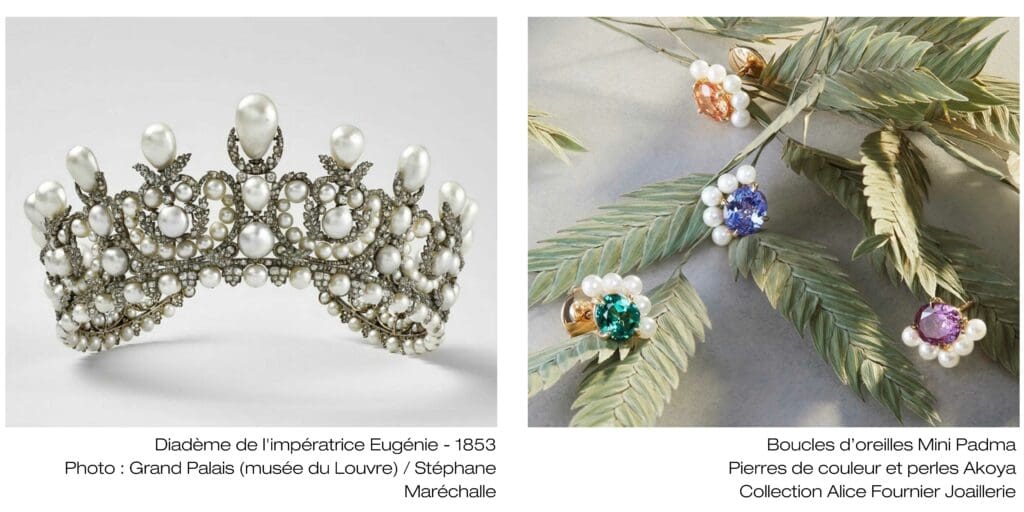

Sous Napoléon, un style impérial se dessine, mêlant références à l’Antiquité et grandeur retrouvée. Les bijoux deviennent des symboles de pouvoir personnel autant que d’affirmation politique, avec des pièces somptueuses célébrant la gloire et le prestige. Au XIXe siècle, l’essor de la bourgeoisie et les progrès techniques permettent à la joaillerie de s’émanciper des codes aristocratiques rigides pour devenir un véritable terrain d’expression artistique et personnelle.

On voit alors se multiplier les associations inédites : pierres précieuses mêlées à des perles fines, rehaussées d’émail coloré, offrant une richesse de texture et de nuances jusque-là peu explorées. Ces expérimentations préfigurent la grande révolution esthétique qui marquera la fin du siècle. Ainsi, à la fin du XIXe siècle, les mouvements comme l’Art nouveau puis l’Art déco révolutionnent les formes, les couleurs et les styles. Les pierres colorées, libérées des contraintes traditionnelles, deviennent actrices d’une créativité nouvelle, mêlant contrastes audacieux et inspirations naturelles.

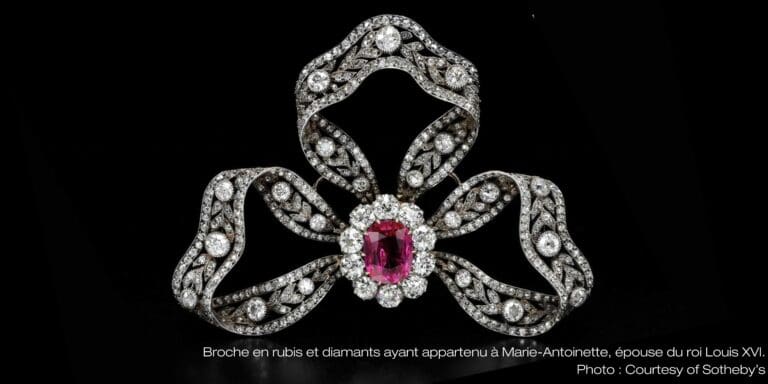

Certaines pierres continuent pourtant de porter en elles des fragments d’Histoire. Plusieurs joyaux ayant appartenu à des figures comme Marie-Antoinette refont surface dans des ventes aux enchères spectaculaires. En 2018, chez Sotheby’s à Genève, une paire de boucles d’oreilles en perles naturelles lui ayant appartenu a été adjugée à plus de 30 millions d’euros bien au-delà des estimations.

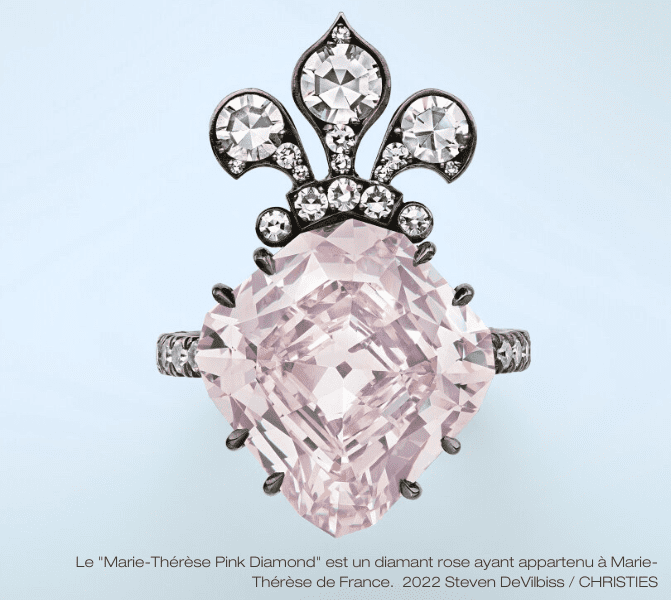

Et récemment, en juin 2025, une pièce exceptionnelle a marqué les esprits lors de la vente Magnificent Jewels à New York : un diamant rose de 10,38 carats ayant appartenu à Marie-Thérèse d’Angoulême, fille de Louis XVI et de Marie-Antoinette. Surnommée « L’Orpheline du Temple », elle fut la seule survivante directe de la famille royale après la Révolution. Le diamant, aujourd’hui monté par le joaillier JAR, a été adjugé 13,98 millions de dollars, soulignant combien l’histoire reste précieuse… surtout lorsqu’elle se taille dans la pierre.

Les pierres de couleur sont plus présentes que jamais en joaillerie. En poursuivant cette tradition, à mon échelle, je cherche avant tout à respecter la richesse et le sens que chaque pierre porte. Mes bijoux sont pensés pour accompagner ceux qui les portent et, je l’espère, traverser vos générations.

Si ces articles vous ont plu, ou si vous avez des sujets que vous aimeriez voir abordés, dites-le-moi !

Écrivez-moi à alice@alicefournier.com

Je suis toujours ravie de vous lire,

Alice.